EU 에코디자인 규정(ESPR)

ESPR

제도 개요 및 입법 배경

□ EU는 지속가능한 제품 체계 구축을 위해 기존 '에코디자인 지침'을 전면 개정하고, 새로운 규제인 에코디자인 규정(ESPR)을 도입함

- 「유럽 그린딜」 및 「신순환경제 실행계획」의 일환으로 자원 순환성과 지속가능성 강화를 위한 제품 규제 체계 개편 목적

- 2022년 3월: 기존 「에코디자인 지침(Directive 2009/125/EC)」을 전면 개정하며 「에코디자인 규정(ESPR)」 제안

- 2024년 7월: 해당 규정 정식 발효

□ 에코디자인 규정의 특징

- 적용 대상과 규제 범위가 확대된 전 생애주기 기반 환경 성능 규제

- 기존의 에너지 관련 제품에 한정된 규제에서 모든 유형의 물리적 상품(Physical Goods)으로 적용 대상 확대

- 설계 → 제조 → 유통 → 사용 → 폐기 전 과정에 걸쳐 환경기준 적용

□ 주요 환경 기준 요소

- 에너지 효율 향상

- 자원 재활용 가능성

- 제품 내구성 및 수리·재제조 용이성

- 유해물질 최소화

□ 목적

- 순환경제 전환 촉진과 지속가능 제품 설계를 위한 강제력 있는 법적 기반 마련

에코디자인 요구사항

적용 대상 및 주요 요구사항

□ 적용 범위 확대

- 개정된 에코디자인 규정(ESPR)은 모든 물리적 제품에 적용

- 기존 에너지제품 중심에서 소비재·산업재 전반으로 규제 범위가 대폭 확대

□ 제1차 에코디자인 우선순위 계획 (2025-2030년)

2025년 4월 EU 집행위원회는 제1차 '에코디자인 우선순위 계획(Working Plan)'을 채택하여 우선 적용 대상 품목군을 선정

우선 적용 대상 품목

- 소재 및 소비재: 철강, 알루미늄, 섬유(의�류·신발), 가구(매트리스 포함), 타이어, 세제, 페인트, 윤활유, 화학물질

- 전기·전자 및 산업재: ICT 제품군 및 가전(스마트폰, TV, 컴퓨터 등), 산업용 전동기, 펌프, 배터리, B2B 제품군(산업용 팬, 용접기기 등)

- 향후 확대 예정 대상: 시멘트, 건설자재 등 탄소집약 산업은 2028년 말~2030년 초 사이 별도 위임법령 도입 예정

시행 일정

- 해당 품목에 대해 이행규정(Delegated Acts)을 순차 제정 예정

- 규정 적용은 2027년부터 본격 시행 예정

□ 규정 준수 의무

- 규정 불이행 시, 해당 제품은 EU 시장 진입이 불가

- 역내 수출기업 및 공급망 참여 기업은 품목별 이행규정 제정 동향을 지속적으로 모니터링하고, 조기 대응 및 기술·데이터 체계 정비 필요

□ 디지털 제품 여권(DPP) 의무화

- 에코디자인 규정은 디지털 제품 여권(DPP)을 통해 제품의 지속가능성 정보를 전 생애주기 기준으로 기록·공유하도록 의무화

- 각 제품에 대해 구성 재료, 탄소발자국, 내구성, 재활용 가능성 등 환경정보를 디지털화하여 제공

- EU 역내 시장 접근 시 필수 요건으로 작동할 예정

디지털 제품 여권(Digital Product Passport, DPP)

□ DPP 개념

- 제품의 지속가능성 정보를 전 생애주기 기준으로 통합·제공하는 디지털 기반의 '제품 신원증명서'

- 제품, 구성품, 원재료에 대한 정량·정성 정보를 통합하여 제공

- 제품의 환경 성능, 수리·재활용 가능성 등을 소비자·유통사·수입업체가 명확히 확인 가능하도록 함

- 정보 제공 방식은 QR코드 등 데이터 캐리어(DataCarrier) 활용 설계

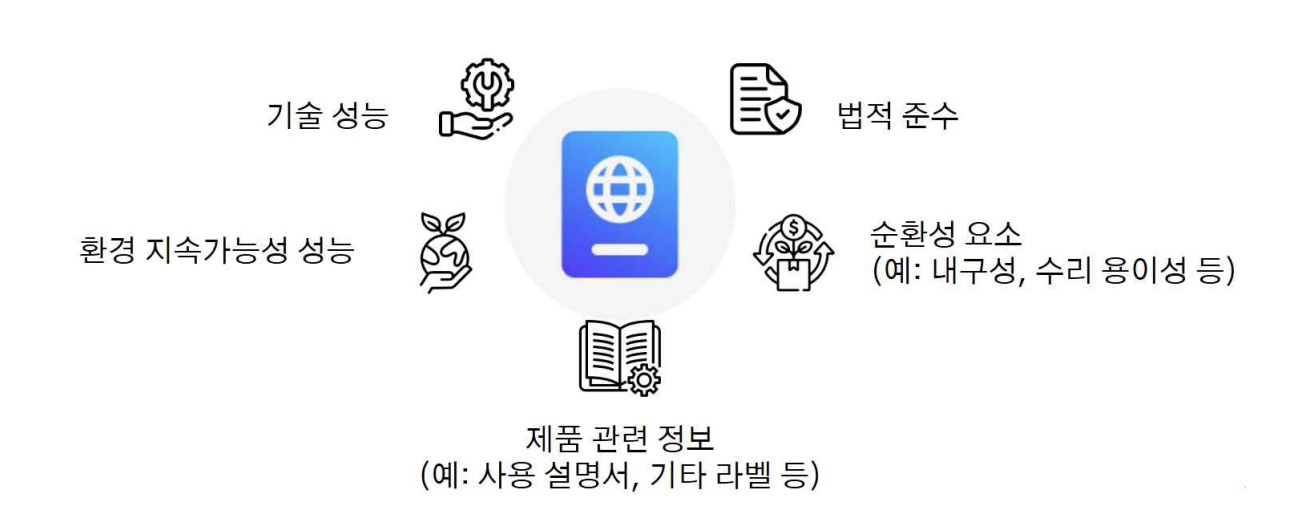

□ 주요 포함 정보 항목

- 제품 고유 식별 정보

- 에코디자인 요건 관련 정보

- 수리 가능성, 내구성

- 탄소발자국

- 구성 재료 및 원자재 정보

- 공급망 정보 및 원산지·출처 정보

- 우려물질 및 유해물질 정보

- 제품 사용법 및 유지관리 지침

- 재활용 및 폐기 처리 방법 등

□ 기능 및 운영 요건

- DPP는 제품의 라벨 및 설명서 보완 수단으로 기능

- 데이터의 정확성, 신뢰성, 진위성, 무결성 유지가 필수

- 개방형 표준 기반으로 구축되어야 하며 다양한 제품군 간 상호운용성(Interoperability) 보장 필요

- 관련 정보는 제품 본체 또는 포장에 명확히 표기되어야 함

□ 구현 방식

- DPP의 구체적 항목 및 구현 방식은 품목별 이행규정(Delegated Acts)을 통해 순차 확정 예정

- 업종별 대응 시, 이행규정 초안 및 가이드라인 모니터링 필요

디지털 제품 여권에 포함되는 정보

제품 지속가능성 기준 강화

□ 전 생애주기 관점의 지속가능성 기준

- 에코디자인 규정은 제품의 전 생애주기 관점에서 지속가능성 기준을 대폭 강화

- 향후 품목별 위임법(Delegated Acts)을 통해 구체적인 요구사항이 제시될 예정

- 적용 범위는 단순 설계 기준을 넘어 제조, 사용, 폐기 전 단계까지 포함

- 기업은 제품 기획·설계 단계부터 지속가능성 요건을 내재화해야 함

□ 주요 지속가능성 항목

- 내구성, 수리 용이성, 업그레이드 가능성

- 재사용성, 재제조성, 재활용성

- 유해물질 포함 여부

- 탄소 발자국, 환경발자국 등

□ 미판매 제품 폐기 관련 투명성 관리 의무

기업은 연 1회 기준으로 다음 내용을 웹사이트에 공개 및 보고해야 함:

- 폐기된 미판매 제품의 수량 및 중량

- 폐기 사유

- 폐기물 처리 방식

- 폐기 방지를 위한 사전 조치 내용

□ 목적

- 공급 전 단계에서의 환경책임 강화를 통해, 지속가능한 설계와 생산을 제도적으로 유도

- 단순 의무가 아닌, 전사적 지속가능 경영 체계 구축 유도 수단으로 작동

도입 일정 및 시행 계획

□ 2024년~2030년까지 단계적 도입 예정

핵심은 품목별 이행규정 제정 및 디지털 제품 여권(DPP) 시스템 구축

| 년도 | 일정 |

|---|---|

| 2024년 | 7월: 에코디자인 규정(ESPR) 정식 발표 |

| 2025년 | • 4월: 제1차 'ESPR Working Plan' 채택 → 우선순위 품목군 선정 • 7월: 미판매 제품 폐기 관련 위임법률 제정 (실제 발효는 제정 12개월 후 예정) • 말: 디지털 제품 여권(DPP) 관련 구체 조치 발표 예정 |

| 2026년 | • 상반기: 첫 품목별 이행규정 채택 (예: 섬유, 철강 등), DPP 시스템 준비 본격화, 미판매 제품의 재활용 확대 및 폐기 감축을 위한 실질적 대응 필요 • 7월: 미판매 제품 폐기 보고 의무 시행, 섬유제품 폐기 금지 규정 발표 (위임법률 발표 24개월 후) |

| 2027년 | • 2월: 디지털 배터리 여권(Digital Battery Passport) 시행 • 하반기: 첫 이행 규정 적용 시작 (채택 후 18개월 경과 시점), 주요 제품군부터 DPP 적용 개시 |

| 2030년 | 모든 품목에 대해 ESPR 전면 적용 완료 목표 |

본격 시행 대비 산업계 준비사항

□ 구조적 대응 전략 수립

- ESPR 시행에 따라, 기업은 제품 단위 기준을 넘어 공급망 전반의 구조적 대응 전략을 수립해야 함

- 디지털 제품 여권(DPP) 도입으로 인해, 데이터 관리 역량, 공급망 가시성 확보 수준이 핵심 규제대응 요건으로 부상

□ 공급망 전반의 지속가능성 점검

DPP 대응 요구사항

- DPP는 최종 제품뿐 아니라 원자재·부품 등 전 구성요소의 지속가능성을 요구하므로 공급망 상 업스트림과 다운스트림 전반의 리스크 분석 필수

- 자재 원천, 재활용률, 탄소배출 정보 등 공급단계 정보 파악 체계 구축 필요

공급망 정보 수집·통합·검증 체계 마련

- 산업별 공급망은 복잡하게 얽혀 있어 정확한 정보 확보 자체가 어려움

- 각 단계별 데이터를 체계적으로 수집하고 그 정보를 DPP와 연동할 수 있는 표준 체계로 전환 필요

디지털 시스템 인프라 고려

- DPP는 QR코드 등 실시간 데이터 캐리어 기반 정보 제공을 요구하므로 이를 위해 제품 단위 데이터베이스 구축, 고객사 시스템과 연동 가능한 IT 인프라 확보 고려

□ 재활용 확대 및 폐기물 저감

- 재활용 확대 및 폐기물 저감을 위한 전략적 대응 체계 수립 필요

□ 즉각적인 대응 체계 착수

- DPP 시스템 도입과 공급망 정보 정비에는 시간과 비용 소요가 큼

- 충분한 준비 기간 확보를 위해 단계별 대응 로드맵 조기 수립이 요구됨

□ 비철금속산업의 주요 고객사와 DPP 대비 협력

주요 고객 산업 현황

- 설문 결과 주요 고객 산업은 자동차(68.8%), 전자·반도체(64.6%)로 해당 업종은 지속가능성 규제가 빠르게 강화되고 있음

대응 방안

- 납품 기업은 고객사의 DPP 시스템과 연계 가능한 정보 인프라 구축, 실시간 공급망 데이터 추적 체계 확보가 중요

- 글로벌 기업들은 공급망 투명성과 탄소발자국 감축을 ESG 경영의 핵심 과제로 인식 확산

- 국내 기업도 단순 규제 대응을 넘어서 공급망 기반의 저탄소 경쟁력 확보 전략을 적극 수립해야 할 시점

하나루프, 중소벤처기업부 CBAM 인프라구축 사업 참여기업을 모집합니다

CBAM 대응 컨설팅 + 검증과 함께 하나에코 CBAM 솔루션을 정부 지원으로!하나루프 X (주)로엔컨설팅과 함께하는 정부지원사업 상세내용 링크

이미 직전년도에 정부지원을 받았던 기업도 지원 가능하오니 편히 문의 주세요.